La nutrizione giocando – I nutrienti

I nutrienti, assunti con il cibo, sono raggruppati, in base alle loro caratte-ristiche e alle funzioni che svolgono nel corpo: in macronutrienti e micro-nutrienti.

I macronutrienti sono così chiamati perché il corpo ne ha bisogno in quantità abbastanza grandi per poter funzionare correttamente. Di essi fanno parte i carboidrati (comunemente chiamati zuccheri), le proteine e i grassi (chiamati anche lipidi).

Si definiscono micronutrienti, invece, quelle sostanze necessarie in quan-tità minore per le funzioni del corpo. Ne fanno parte le vitamine e i sali minerali.

I macronutrienti

Carboidrati

I carboidrati sono anche chiamati glucidi, zuccheri o saccaridi. Rappresentano la principale fonte di energia dell’organismo, forniscono il combustibile per l’at-tività, la crescita e le funzioni del corpo, si trovano in tutti gli alimenti di origine vegetale (cereali, verdura, e frutta) e in un solo alimento di origine animale (il latte).

Gli alimenti ricchi di carboidrati sono: i cereali (riso, mais, frumento, miglio, sor-go etc…), tutti i tipi di radice (le patate, la manioca), i legumi (i piselli, fagioli, ceci, lenticchie) e la frutta.

I carboidrati sono classificati in semplici (monosaccaridi e disaccaridi) e com-plessi (oligosaccaridi e polisaccaridi) a seconda di quante molecole di zuccheri

contengono. I monosaccaridi sono formati da una sola molecola e sono: gluco-sio, fruttosio (presente nella frutta e nel miele) e galattosio. Quando due mole-cole si uniscono formano i disaccaridi come il saccarosio (comune zucchero da tavola, proveniente dalla canna da zucchero o dalle barbabietole) o il maltosio (presente nei malti) ed il lattosio (presente nel latte). Gli oligosaccaridi, come le maltodestrine, sono costituiti da poche molecole (da 3 a 10), mentre i polisacca-ridi, come l’amido e la cellulosa, sono costituiti da più di 10 molecole. Gli oligo-saccaridi e i polisaccaridi restano nell’organismo più a lungo dei monosaccaridi e dei disaccaridi e danno un senso di sazietà per un periodo maggiore.

L’amido è reperibile nei cereali (riso, mais/granturco, frumento, miglio, avena, farro), nelle radici, nei tuberi (patate, manioca, carote, etc…), nei legumi (fagioli, lenticchie, ceci etc.) e in certi tipi di frutta (come banana e castagne). È scompo-sto, attraverso la masticazione e la digestione, in zuccheri semplici che poi sono immessi nella circolazione sanguigna e assorbiti.

La cellulosa non ha valore nutritivo nell’uomo perché non è in grado di digerirla, mentre è importante negli erbivori.

Le fibre sono polisaccaridi presenti in qualità e quantità diversa negli alimenti di origine vegetale, come la frutta, la verdura, i cereali (soprattutto quelli integrali) e i legumi. Sono molto importanti per l’equilibrio e le normali funzioni del tratto digestivo. Il nostro stomaco non è in grado di digerirle e, assorbendo acqua, for-mano un gel che dona un senso di sazietà. Quando passano nell’intestino ral-lentano e riducono l’assorbimento di zuccheri e grassi, quindi determinandone una riduzione nel sangue. Hanno, infine, la funzione di nutrire i batteri “buoni” che abitano l’intestino, favorendo la produzione delle feci.

I carboidrati forniscono 4 calorie per ogni grammo assunto.

Una dieta sana ed equilibrata comprende almeno la metà delle calorie quotidia-ne provenienti da carboidrati, con prevalenza di amido e fibre e un minor appor-to di zuccheri semplici.

Proteine

Il loro nome deriva dal greco pròteios (“principale”, “primario”) a sottolinearne il ruolo fondamentale nell’organismo.

Le proteine sono, dopo l’acqua, il secondo componente del corpo umano, dal momento che ne costituiscono circa il 16%. Sono composte da piccoli matton-cini che si chiamano aminoacidi che, combinandosi in modo diverso, danno ori-gine a tipi diversi. Il nostro organismo è in grado di formare quasi tutti gli amino-acidi, eccetto 8, che devono essere introdotti necessariamente con gli alimenti. Questi 8 aminoacidi speciali sono chiamati aminoacidi essenziali (fenilalanina, treonina, triptofano, metionina, lisina, leucina, isoleucina, valina).

Le proteine compongono parti strutturali del nostro corpo come i muscoli, i ten-dini, le ossa e i legamenti. Partecipano alla composizione di ormoni, anticorpi, enzimi, neurotrasmettitori e altre sostanze bioattive. Hanno un ruolo fondamen-tale nei processi di costruzione e riparazione dei tessuti. Inoltre, sono necessa-rie alla coagulazione del sangue ed al mantenimento dell’efficienza del sistema immunitario, mediante la produzione di anticorpi per combattere le malattie. Alcune proteine, come ad esempio l’emoglobina, sono anche deputate al tra-sporto di ossigeno e nutrienti a tutte le cellule del corpo.

Durante i periodi di intenso accrescimento, come ad esempio nel feto durante la gravidanza, nell’infanzia e nell’adolescenza, maggiori quantità di proteine sono necessarie per le normali operazioni di “manutenzione” e riparazione dei tes-suti esistenti e per la formazione di ormoni ed enzimi. Quando i livelli di energia dell’organismo sono bassi, il corpo può usare le proteine per ricavare l’energia necessaria alle normali attività.

Le proteine si trovano negli alimenti di origine animale e vegetale. Quelle di ori-gine animale (carne, pesce, uova, latte e derivati) apportano tutti gli aminoacidi necessari, mentre quelle di origine vegetale (come i legumi e cereali ad esem-pio) sono prive di alcuni aminoacidi essenziali, quali lisina, treonina, triptofano e metionina. È opportuno, quindi, diversificare tra le fonti di origine animale e ve-getale ed abbinare cereali e legumi per avere a disposizione tutti gli aminoacidi di cui abbiamo bisogno.

Le proteine forniscono 4 calorie per grammo. Una dieta sana ed equilibrata

comprende circa il 15% delle calorie provenienti dalle proteine.

Grassi

I grassi, definiti anche lipidi, svolgono varie funzioni all’interno del corpo: ad esempio regolano la temperatura corporea, partecipando alla produzione di ca-lore, proteggono gli organi e le ossa dai danni da trauma e sono necessari all’assorbimento delle vitamine A, D, E e K (vitamine liposolubili). Oltre ad es-sere i componenti essenziali delle membrane cellulari e costituire la sostanza principale del cervello, l’organismo li utilizza per produrre molecole importanti come gli ormoni e la bile.

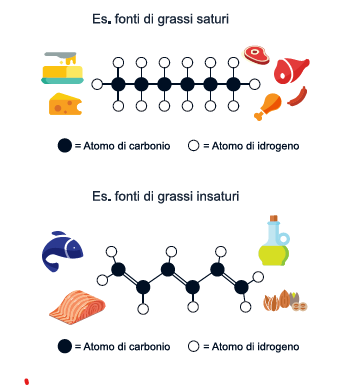

Dei grassi fanno parte gli acidi grassi propriamente detti, il colesterolo, i trigli-ceridi e altre molecole. Gli acidi grassi sono formati da tanti atomi di carbonio che possono legarsi in due modi diversi. A seconda del tipo di legame possiamo distinguere i grassi saturi e i grassi insaturi. Negli acidi grassi saturi gli atomi di carbonio sono uniti da legami semplici (C-C), mentre negli acidi grassi insaturi si uniscono con doppi legami (C=C).

Gli insaturi si dividono a loro volta in monoinsaturi, per la presenza di un solo doppio legame e polinsaturi, per la presenza di più doppi legami. Per queste loro caratteristiche, a temperatura ambiente, gli acidi grassi insaturi sono liquidi (es. olio), mentre gli acidi grassi saturi sono solidi (es. burro).

I grassi appartengono ad una categoria di macronutrienti che fornisce il più alto livello di energia (9 calorie per grammo). Una dieta sana ed equilibrata com-prende intorno al 30% delle calorie quotidiane provenienti da grassi.

- Gli acidi grassi

Gli acidi grassi insaturi in natura sono i più abbondanti. Li ritroviamo nell’olio di oliva, nell’olio di arachide, nelle mandorle e nelle nocciole. Fonti di acidi grassi polinsaturi sono: olio di semi di girasole, di mais, di soia, di lino ma anche noci e pesci grassi come il salmone, la trota, lo sgombro e il pesce azzurro.

…

Nell’ambito degli acidi grassi polinsaturi rivestono particolare importanza gli omega 3 e gli omega 6, che derivano rispettivamente dall’acido alfali-nolenico e dall’acido linoleico, detti “essenziali” poiché non vengono sin-tetizzati dall’organismo e devono essere introdotti con la dieta.

Le principali fonti di omega 3 sono i pesci, le noci, i semi di lino, di chia, di canapa ed i rispettivi oli; mentre le fonti principali di omega 6 sono l’o-lio di oliva, la frutta secca ed oleosa ed i legumi.

Entrambi hanno diversi e importanti vantaggi per la salute: riducono la tendenza alla formazione di trombi, il rischio di cardiopatie coronariche ed ictus. Inoltre, hanno un ruolo fondamentale per il funzionamento del cervello e per la normale crescita e sviluppo.

…

Gli acidi grassi saturi, invece, sono presenti negli alimenti di origine animale come: carne rossa, formaggio, burro e strutto. Fonti vegetali, invece, includono il cocco e l’olio di palma.

- I trigliceridi

I trigliceridi presentano nella loro struttura tre molecole di acidi grassi. Una par-te degli acidi grassi è prodotta dall’organismo, ma la maggior parte è introdotta con il cibo, per cui la dieta ha un ruolo cruciale nel regolare i livelli di trigliceri-di nel sangue. Alcune persone possono avere una maggiore predisposizione ad accumulare trigliceridi o colesterolo. Questo dipende da fattori genetici che possono essere trasmessi anche ai figli, pertanto si parla di ipertrigliceridemia o ipercolesterolemia familiare. Valori elevati di trigliceridi nel sangue si associano a maggiore rischio di malattie cardiovascolari. I trigliceridi si trovano principal-mente negli oli vegetali, negli alimenti ricchi di grassi (burro e lardo), nelle carni grasse, insaccate e salate (pancetta, salsiccia, mortadella), nelle interiora e nel tuorlo dell’uovo. Inoltre, il nostro organismo è in grado di produrli a partire dagli zuccheri e dall’alcool in eccesso. Per questo, in caso di ipertrigliceridemia è im-portante ridurre anche l’apporto di zuccheri semplici e bevande zuccherate.

- Il colesterolo

Insieme ai trigliceridi è il grasso più conosciuto. In genere, quando parliamo di colesterolo le persone tendono spesso ad associarlo a qualcosa di negativo. Si parla infatti di “avere il colesterolo” quando si riscontrano valori alti di questa so-stanza nelle analisi del sangue. Ma dove troviamo il colesterolo? E soprattutto a cosa serve? Il colesterolo ha un ruolo molto rilevante. Il nostro corpo ne sin-tetizza il 75% nel fegato, mentre il resto lo assume con la dieta. Per la loro ca-ratteristica strutturale, le membrane delle cellule tendono ad essere fluide, ma il colesterolo, interponendosi con i grassi delle membrane, le rende più rigide e, quindi, più resistenti.

Inoltre, è importante per il corretto passaggio di impulsi elettrici nel sistema nervoso centrale e per la produzione degli ormoni steroidei (testosterone, aldo-sterone ecc..), della bile e della vitamina D. Tuttavia, alti livelli di colesterolo nel sangue sono nocivi, aumentando decisamente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Il colesterolo, così come tutti i grassi, non si scioglie in acqua, per cui deve es-sere trasportato nel sangue sotto forma di lipoproteina. Le lipoproteine sono dei

complessi formati da proteine, colesterolo, e altri grassi. A seconda della con-centrazione dei grassi si distinguono in:

- Lipoproteine HDL (High density lipoprotein – lipoproteina ad alta densità).

- Lipoproteine LDL (Low density lipoprotein – lipoproteina a bassa densità)

Solitamente le lipoproteine HDL sono comunemente indicate come “colesterolo buono”, mentre le LDL “colesterolo cattivo”. Il colesterolo cattivo ha la capacità di penetrare all’interno della parete dei vasi sanguigni (vene ed arterie), parteci-pando ai fenomeni ostruttivi delle arterie. Il colesterolo “buono”, invece, riduce il rischio di malattie cardiache.

I micronutrienti

Vitamine e minerali

I micronutrienti sono le vitamine e i sali minerali, indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la prevenzione delle malattie. Hanno diverse funzioni ed il loro ap-porto è importante per l’organismo.

Le vitamine

Il termine vitamina deriva da “vita” ad indicarne l’importanza nei vari processi dell’organismo. Le vitamine sono classificate per la loro attività biologica e chi-mica ma non per la loro struttura; possiedono diverse funzioni: aiutano a trasfor-mare i carboidrati, le proteine ed i grassi in energia utilizzabile dall’organismo, a costruire tessuti ed ormoni, a rafforzare il sistema immunitario ed agiscono come antiossidanti, proteggendo le cellule ed i tessuti dai danni ossidativi. Il modo migliore per assicurare il loro fabbisogno è quello di avere un’alimentazio-ne bilanciata ed equilibrata che includa una varietà di alimenti.

Le vitamine sono divise in due gruppi in base alla loro solubilità, cioè la loro capacità di sciogliersi in acqua: vitamine idrosolubili, solubili in acqua, come la vitamina C e quelle del gruppo B, e quelle liposolubili che sono solubili nei gras-si come le A, E, D, e K. Alcune vitamine possono essere prodotte dai microrga-nismi dell’intestino, che rappresentano la flora intestinale, come ad esempio la vitamina K e la vitamina B7 (biotina), mentre una forma di vitamina D è sintetiz-zata nella pelle con l’aiuto della luce solare.

Vitamine idrosolubili

Le vitamine idrosolubili si sciolgono in acqua e non si depositano nell’organi-smo, infatti qualsiasi eccesso viene eliminato attraverso le urine; sono general-mente più delicate delle vitamine liposolubili e sono facilmente danneggiate e perse durante la cottura o le procedure di conservazione degli alimenti. Poiché queste non sono immagazzinate dall’organismo devono essere introdotte rego-larmente. Ne fanno parte le vitamine del complesso B e la vitamina C.

- Vitamina B1 (o Tiamina)

È essenziale per produrre energia dal metabolismo dei carboidrati, è coinvolta nella trasmissione degli impulsi nervosi ed è necessaria per il tessuto musco-lare, i sistemi cardiovascolare e gastrointestinale. Una prolungata carenza di tiamina causa una condizione chiamata beri-beri, associata a problemi di cuore, debolezza muscolare, disturbi mentali e perdita di memoria.

La tiamina è molto diffusa sia negli alimenti vegetali che in quelli animali, come i cereali, i legumi, la carne di maiale, il lievito di birra, ed è prodotta in parte anche dalla flora intestinale.

- Vitamina B2 (Riboflavina)

Ha il ruolo di rilasciare energia da carboidrati, proteine e grassi nelle cellule del corpo. È importante per la crescita, la vista, la pelle e per lo sviluppo fetale di ossa, muscoli e cellule nervose. Un bambino nato da una madre carente di vi-tamina B2 è a rischio di anemia, scarsa funzione digestiva, scarsa formazione ossea. La carenza di riboflavina può provocare secchezza e gonfiore agli angoli della bocca e degli occhi con rossore, prurito e ipersensibilità alla luce.

È molto diffusa nel lievito di birra, nel germe di grano, nei cereali integrali, nel fegato, nella carne, nel latte e nelle uova ed è prodotta anche dalla flora intesti-nale.

- Vitamina B3 (Niacina)

È simile alla tiamina e alla riboflavina per quel che riguarda la sua funzione di ottenere energia da carboidrati, proteine e grassi in tutte le cellule. La niacina aiuta a mantenere in salute la pelle, il tubo digerente e il sistema nervoso. Diete povere in niacina possono causare la pellagra, una malattia spesso chiamata malattia delle “ tre D”, perché può causare dermatite (pelle secca e squamosa), demenza (ansia, delirio) e diarrea. Il rischio della pellagra è aumentato nelle diete basate quasi interamente su granturco e a basso contenuto di proteine. La niacina è molto diffusa negli alimenti di origine animale e viene sintetizzata dall’organismo a partire dall’aminoacido triptofano, quindi diete ricche di protei-ne di origine animale e di legumi sono in genere sufficienti per il giusto apporto di niacina.

- Vitamina B5 ( o Ac. Pantotenico o pantotenolo)

La vitamina B5 è prodotta attraverso un particolare processo a livello dell’inte-stino, detto idrolisi.

Si trova in tutti gli alimenti sia animali che vegetali, soprattutto nel fegato, nei fegatelli di pollo e manzo, tuorlo d’uovo, legumi e lievito di birra. La carenza di questa vitamina può provocare alterazioni cutanee come arrossamenti, ragadi e dermatiti.

- Vitamina B9 (Acido Folico)

È fondamentale nella replicazione delle cellule e per la costruzione e la ripara-zione dei tessuti corporei. Insieme ad altri micronutrienti aiuta a produrre acidi nucleici, che rappresentano il materiale genetico contenuto in tutte le cellule.

L’acido folico è indispensabile per la crescita del cervello e del midollo spinale (difetti del tubo neurale o spina bifida) nel feto, durante le prime settimane di ge-stazione. Pertanto, si raccomanda alle donne in età fertile di aumentare il con-sumo di acido folico prima e durante la gravidanza. La carenza può condurre ad anemia, perdita di appetito, debolezza, cefalea e disturbi del comportamento.

Il nome deriva dal latino folium, che significa “foglia”, ed è dovuto alla presenza, in quantità notevoli, nelle foglie dei vegetali. Quindi le verdure come gli spinaci e i broccoli sono eccellenti fonti. Altre fonti importanti sono il fegato, i legumi come i piselli e le lenticchie e tra la frutta principalmente gli agrumi.

- La vitamina C ( o acido ascorbico)

È importante per la salute dei tessuti e agisce come “cemento”, in quanto aiuta a formare la proteina (collagene) necessaria per tenere insieme cellule e tessuti. Per la sua attività antiossidante, protegge i tessuti dallo stress ossidativo e può aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche. Facilita anche l’assorbimento del ferro e può rafforzare alcuni componenti del sistema immunitario che aiutano a combattere le infezioni.

È chiamata anche acido ascorbico perché previene e cura lo scorbuto, malattia conosciuta già nell’antichità che colpiva gli equipaggi delle navi, costretti a sta-re a lungo in mare senza potersi approvvigionare di alimenti vegetali freschi e ricchi di tale vitamina. La vitamina C non viene immagazzinata dall’organismo, per questo gli alimenti che la contengono dovrebbero essere mangiati spesso. Poiché viene distrutta dal calore e dall’esposizione all’aria, gli alimenti devono essere freschi, lavorati il meno possibile e mangiati senza cuocerli troppo a lungo.

Le migliori fonti di vitamina C sono: gli agrumi, i kiwi, le fragole, la maggior parte delle verdure e alcuni ortaggi come peperoni e pomodori.

Vitamine liposolubili

Le vitamine liposolubili si possono sciogliere solo nei grassi; per questo e per il fatto di essere stabili al calore, è meno probabile che si perdano con la cottura o con le procedure di lavorazione degli alimenti. Eventuali quantità in eccesso di queste vitamine vengono immagazzinate in vari tessuti e organi come riser-va e non vengono eliminate attraverso le urine, pertanto prenderne in quantità elevate può creare problemi di accumulo.

- Vitamina A

È essenziale per la crescita e lo sviluppo delle cellule ed è particolarmente im-portante per la salute della pelle e delle mucose, per la formazione delle ossa, per il sistema immunitario e per la riproduzione. È coinvolta in molti processi dell’organismo e aiuta a regolare la crescita cellulare. È fondamentale per la vista e la visione notturna.

La vitamina A è presente in diverse forme: può essere assunta tal quale attra-verso gli alimenti oppure attraverso i suoi precursori che sono i carotenoidi (β carotene).

È presente tal quale nel fegato di animali, nel latte intero, nel formaggio, nel bur-ro, nelle uova e nelle carni, mentre i carotenoidi sono presenti nella frutta, nelle verdure e nei tuberi gialli e arancioni (come arancia, albicocche, pesche, zucca, carote e patate dolci) e nelle verdure a foglia verde scuro come spinaci, bietola e verza.

- Vitamina D

La vitamina D contribuisce, insieme con il calcio e altri minerali e vitamine, allo sviluppo delle ossa e alla loro compattezza. La migliore fonte è proprio il nostro organismo che la produce, mediante l’esposizione della pelle alla luce del sole: infatti una limitata esposizione può causarne la carenza. Si trova naturalmente in pochi alimenti: il tuorlo d’uovo, il fegato, il pesce. Un suo deficit può causare nei bambini una scarsa crescita ossea (rachitismo) e, negli adulti, ossa più fragili (osteoporosi); inoltre la carenza diminuisce la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni.

- Vitamina K

La vitamina K si trova in quantità limitate nell’organismo e la sua funzione prin-cipale è coadiuvare la coagulazione del sangue. Ha un ruolo nella prevenzio-ne dell’aterosclerosi e interviene nel metabolismo dei grassi caratteristici delle membrane cerebrali. La vitamina K è diffusa negli alimenti ed è prodotta, in par-te, dalla flora intestinale. Fonti di vitamina K sono i vegetali, in particolare cavoli e spinaci, e il fegato.

- Vitamina E

Possiede una forte attività antiossidante, in particolar modo, nei confronti del-le lipoproteine e delle membrane cellulari. Si trova negli alimenti vegetali e, in particolare, nei semi e nei frutti oleosi e nei rispettivi oli e, in minore quantità, è presente negli alimenti di origine animale; la sua attività è influenzata negativa-mente dalla cottura ad alte temperature degli alimenti.

Sali minerali

I sali minerali sono composti inorganici ed hanno un ruolo fondamentale nel regolare l’equilibrio idrosalino essenziale per il funzionamento di tutte le cellule.

Sono costituenti di alcune molecole biologiche, rappresentano ad esempio l’ele-mento centrale di emoglobina e clorofilla, o ancora costituiscono parte di enzimi deputati alla sintesi delle proteine e sono i costituenti strutturali della crescita e dello sviluppo di vari organi e tessuti come denti e ossa.

L’organismo non è in grado di sintetizzarli, pertanto devono essere introdotti con l’alimentazione.

Nell’uomo la quantità di sali minerali rappresenta circa il 4% del peso corporeo, pertanto il fabbisogno giornaliero è limitato; tuttavia, essendo eliminati costan-temente dall’organismo attraverso le feci, l’urina ed il sudore, vanno reintegrati.

I sali minerali presenti negli alimenti non si modificano durante la cottura, nono-stante ciò la loro concentrazione può diminuire in quanto possono parzialmente sciogliersi nell’acqua, possono cambiare solubilità, legarsi a diverse molecole e cambiare così la loro biodisponibilità.

Il metodo di cottura a vapore dei cibi evita, ad esempio, la diluizione dei sali. In base al fabbisogno giornaliero, i sali minerali sono classificati in 2 gruppi princi-pali:

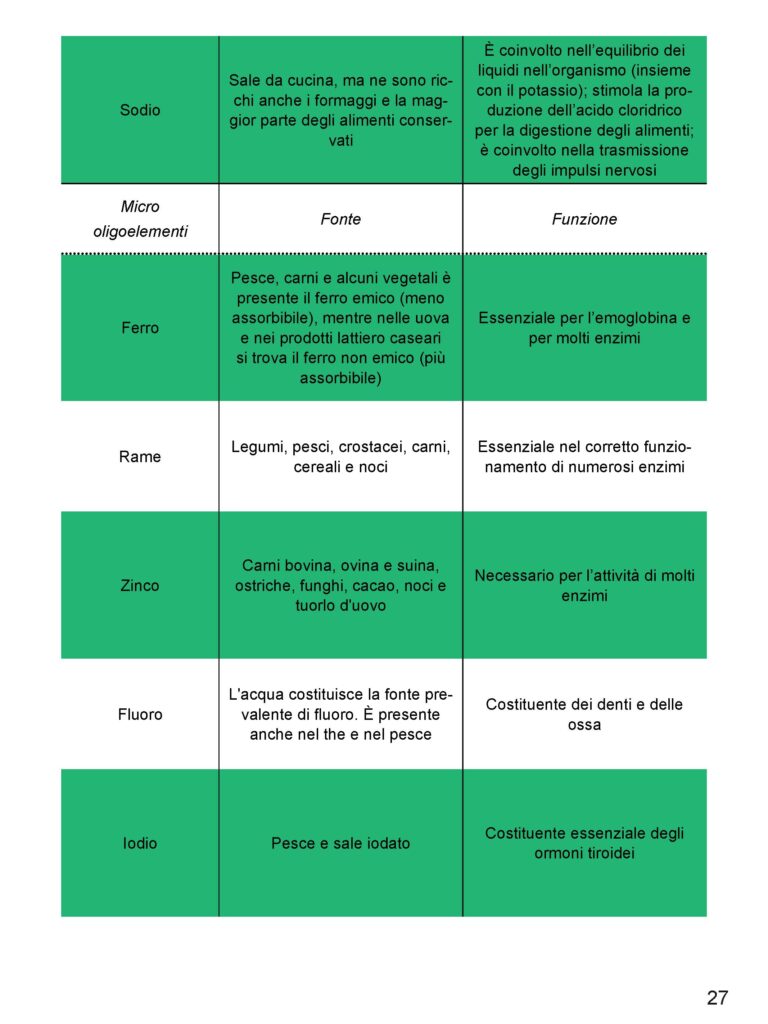

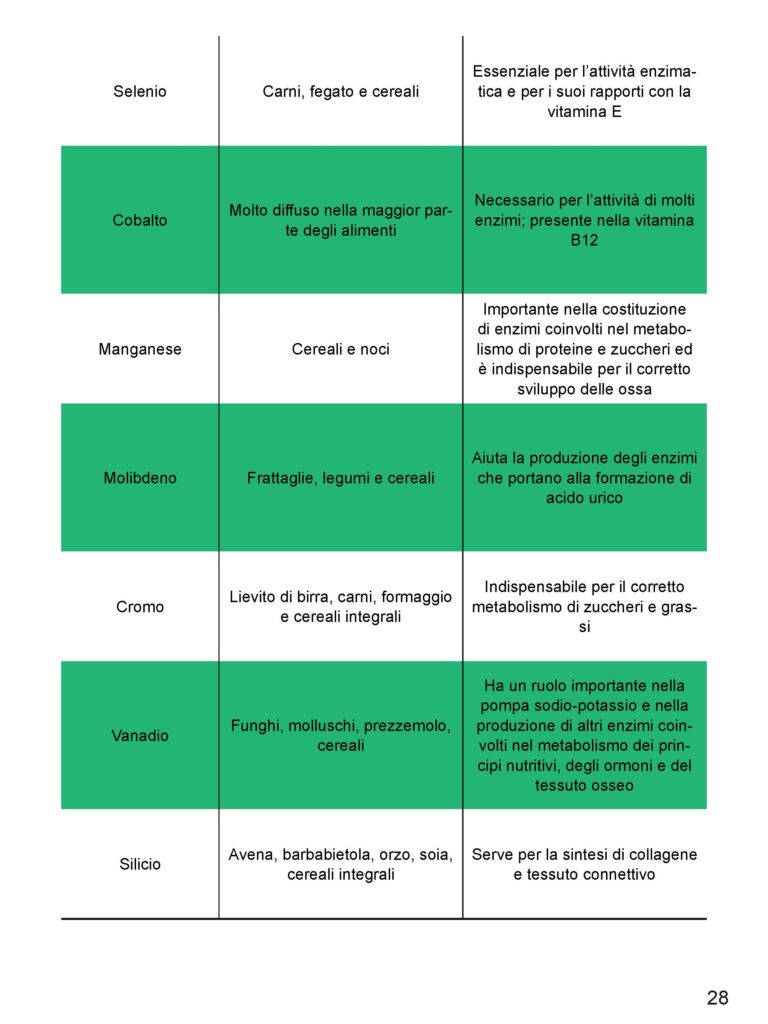

- Macroelementi: il fabbisogno è maggiore di 100 mg/giorno. Fanno parte di questa categoria il calcio, il cloro, il fosforo, il magnesio, il potassio e il sodio. Sono presenti nell’organismo umano in quantità relativamente elevate, sono costituenti fondamentali e strutturali delle molecole biologiche e regolano gli scambi intra e extra cellulari.

- Microelementi o oligoelementi: il fabbisogno è minore di 100 mg/giorno. Sono necessari per la produzione di enzimi e ormoni, intervenendo nella regolazio-ne della crescita, dello sviluppo del sistema immunitario e dell’apparato ripro-duttivo. Fanno parte di questa categoria il ferro, il rame, lo zinco, il fluoro, lo iodio, il selenio, il cobalto, il manganese, il molibdeno, il cromo, il vanadio e il silicio.